En 1990, Guillaume Daban tombe littéralement amoureux d’un livre. Il s’agit de L’Été, deux fois, unique roman de Christian Costa, paru en toute discrétion aux Éditions de Minuit en 1989. Pour lui, comme pour une poignée de lecteurs fervents, ce roman est un chef d’œuvre. Pendant des années il va tout faire pour promouvoir l’ouvrage, rachetant même le stock aux éditions de Minuit. Pour Décapage il revient sur cette aventure. Récit.

Tout commence un jour de juin 1990, non loin du boulevard Saint- Michel, dans un de ces bacs où l’on brade la littérature. Un volume blanc orné d’un fin liseré bleu et noir retient ton attention. Son titre t’intrigue. L’Été, deux fois. La 4e de couverture, elliptique, ajoute au mystère. Christian Costa ? Le nom de l’auteur ne te dit strictement rien. Un premier roman, sans doute, dont l’achevé d’imprimer indique la date du 1er décembre 1989. Tu acquiers le livre d’occasion, publié aux Éditions de Minuit, pour une poignée de francs. D’un coup d’ongle, tu décolles la petite étiquette jaune puis tu commences à lire l’exemplaire, debout, dans la rue ; tu finis, fasciné, par t’asseoir sur un banc, carrefour de l’Odéon, pour poursuivre la lecture. « N’ajouter rien » est l’ultime phrase du livre. Tu relis le roman, le soir même, allongé sur ton lit.

Par un phénomène troublant, les phrases qui se succèdent sous tes yeux traduisent ton état d’esprit. Ces petits paragraphes poignants, tu aimerais les avoir écrits ; peut-être même les as-tu déjà rédigés, en rêve, ou dans une autre vie. Tu es vaguement étudiant et ce court roman de 128 pages, privé de pathos, drôle et désespéré, est en quelque sorte tien. L’écriture de dentellière et le côté pince-sans-rire évoquent d’emblée les meilleures pages de Jean-Philippe Toussaint ou les premiers romans d’Echenoz. Christian Costa ne serait-il pas, sans le savoir, le chef de file de l’école minimaliste ? Mais tu n’es pas dupe : l’humour de cet Oblomov moderne est un paravent, qui masque la mélancolie de cet ouvrage où il ne se passe (apparemment) pas grand-chose et où il est pêle-mêle question d’amitié virile, de tauromachie, de thé à la menthe, de plage, d’oisiveté, de désillusions, du permis B, de velléités, de volley-ball, de l’impossibilité d’écrire et de la difficulté de vivre. Sénèque et Schopenhauer surgissent au détour d’une phrase. Présence de Perros et de ses Papiers collés un peu plus loin. Difficile, en refermant ce livre envoûtant, de t’empêcher de songer à L’Étranger de Camus ou à Un homme qui dort de Perec. Quatre ou cinq personnages : Boz englué dans des projets d’écriture ; Llac qui rêve de devenir torero et finit chauffeur-livreur ; Commons, usé par les chantiers, dont le cœur flanche à l’hôpital ; Madame et Mademoiselle… Une ligne narrative souple structure ce roman où deux étés s’entremêlent, subtils et suggérés, rendant l’écoulement du temps presque palpable au fil des pages.

Tu ne possèdes, au sujet de l’auteur, que des bribes d’informations. Un lieu (Béziers) et une année de naissance (1954), un cliché noir et blanc où Costa, baraqué, en jean et T-shirt, sur fond de bergerie corse, affiche de faux airs de Depardieu version Valseuses. C’est mince mais ça nourrit l’imagination. Soucieux d’en savoir plus, tu écriras aux Éditions de Minuit ; tu demanderas des nouvelles. Tu t’étonneras que son nom ne figure plus dans le catalogue des auteurs, entre Chevillard (Éric) et, disons, Duvert (Tony). Ou Deville (Patrick). Une vague indignation te gagnera. Réponse rapide du directeur commercial : le titre est toujours disponible, sur simple commande. En d’autres termes : « Nous ne pilonnons pas, monsieur. » En 1996, tu reçois même une lettre dactylographiée de Jérôme Lindon. « Vous nous avez demandé des nouvelles de Christian Costa. Impossible de vous en donner : nous n’en avons pas nous-mêmes depuis plusieurs années. Nous savons seulement qu’il a quitté la Corse où il habitait quand il nous a adressé L’Été, deux fois. Depuis, rien, ni lettre ni manuscrit. Je le regrette comme vous. »

Ces quelques lignes sonnent comme l’incipit d’un roman de Modiano. Le mystère s’épaissit. Tu imagines Costa en cavale, ou dans le maquis. Il ne manquerait plus qu’une carte de visite anonyme « Hommage de l’auteur absent de Paris », glissée dans un exemplaire du service de presse (SP), pour fortifier l’énigme.

Les saisons passent. Chaque été, au mois d’août, tu relis le roman avec la même ferveur. Tu finis par associer ce livre à l’été, dont il constitue un moment. Tu emportes volontiers le volume à la plage, le posant en accent circonflexe sur le sable. Tu le loges souvent dans la boîte à gants de ta voiture ou dans la poche intérieure de ton sac à dos. Te rassure l’idée de le savoir à portée de main. Tu n’as plus peur des métaphores : L’Été, deux fois devient vite un vieux vêtement de plage, usé jusqu’à la corde, qu’on ne jetterait pour rien au monde, et qu’on abandonne à regret à la fin du mois d’août pour mieux le retrouver l’été suivant. L’été n’est pas la seule saison propice à sa lecture : à la faveur des frimas, il t’arrive de relire le roman ; plaisir du texte, intact. Tu en commandes une dizaine d’exemplaires par an, à la librairie Lamartine (XVIe), avant la grande dispersion estivale. Tu les offres fin juillet à tes amis, à ton entourage, suscitant souvent la perplexité de tes proches. Cette forme de fétichisme finit par les chiffonner. Ton engouement pour ce texte ne friserait-il pas la folie ? Non, tu caresses simplement l’espoir d’élargir le cercle des lecteurs de Christian Costa. Tu as la faiblesse de penser qu’ils formeront bientôt, presque à leur insu, une société secrète.

En 2008, mû par une impulsion, tu rédiges une longue lettre à l’intention de Christian Costa puis l’expédies « aux bons soins des Éditions de Minuit ». Lettre morte ? Oui, soyons franc, tu ne t’attends pas à un signe de vie dudit Costa, d’autant que Minuit, de son propre aveu, a perdu la trace de son auteur.

Coup de théâtre : tu reçois une réponse bouleversante, postée de Perpignan. Une écriture ronde, appliquée, presque enfantine, brève à la Blondin, parcourt les deux feuilles quadrillées d’un bloc-notes. Costa évoque son roman qu’il croyait « oublié définitivement et depuis longtemps », dont il doutait parfois « qu’il ait pu appartenir à la catégorie des livres ». Il te remercie, au passage, pour la « petite circulation fervente » que tu as entretenue autour de ce livre, et ce « filet d’existence » dont a bénéficié ce roman grâce à toi.

S’ensuit un embryon de correspondance, un échange épisodique de cartes postales. Souvent sépia et sibyllines, elles ne disent pas grand-chose de leur auteur qui se retranche, à l’évidence, derrière des notations anodines : un jour, il découpe et colle sur une carte postale à bords dentelés le calendrier des marées du Canet-Plage ; il « noie » le poisson, en somme. Il multiplie les allusions à ses activités balnéaires de peur, peut-être, de répondre à la seule question qui te taraude : « Pourquoi n’écrivez-vous plus, Christian ? » Tu glanes, au gré des cartes, de minces indices ; tu apprends par exemple qu’il est professeur de français dans un lycée technique du sud de la France ou que son fils, inscrit à la Fémis, vit rue Tournefort, dans le Ve arrondissement de Paris. La seule mention de cette rue réveille le fantôme de Frédéric Berthet, l’auteur de Daimler s’en va, dont ce fut le dernier domicile.

Ta dévotion pour L’Été franchit un palier supplémentaire l’année suivante, à Saint-Germain-des-Prés, lorsque tu décides de rendre hommage à Christian Costa. Il s’agit, sous l’avalanche des 659 romans de la rentrée littéraire de septembre 2009, de célébrer un livre vieux de vingt ans. Il sera présenté, quelques jours durant, sous toutes ses coutures : manuscrit, tapuscrit, correspondance, contrat d’édition et autres documents que Costa a eu la gentillesse de te confier. Tu as répandu un peu de sable – prélevé sur la plage de Saint-Jean-de-Luz – dans la galerie Nicolas Deman. Tu as suspendu sur un fil, à l’aide de pinces à linge, quelques pages arrachées au roman, l’ensemble formant une sorte d’installation littéraire. Pas mal de monde le soir du vernissage, un peu de presse, point de Costa ; un succès d’estime, en définitive. Emmanuelle Vial, la directrice de la collection Points, au Seuil, t’envoie un courriel curieux, la veille du vernissage : « Si vous parvenez à convaincre Christian Costa d’écrire à nouveau, et qu’il

est publié, je m’engage ici à passer L’Été, deux fois en Points. » Un contrat caduc, sans suite. La perspective d’une parution en poche s’éloigne.

Tu consacreras à Costa une seconde exposition plus ambitieuse, en 2010, dans un lieu voisin du précédent : la galerie Catherine & André Hug. Tu as racheté, avec quelques amis de longue date, tous les exemplaires invendus du roman auprès de l’éditeur. Tu les loges dans cinq boîtes en Plexiglas d’un mètre de long – le « mètre Costa » – contenant chacune 83 volumes. Tu renouvelles l’opération pour cinq petits cubes – le « cube Costa » – contenant chacun 10 volumes. Sur la 4e de couverture du dernier ouvrage de chaque boîte, Costa a écrit, au Bic bleu, une phrase extraite du roman, visible en transparence. D’une complexité infinie, la fabrication de ces boîtes donnera du fil à retordre au fournisseur. D’aucuns diront qu’elles sont le tombeau de ce livre tombé dans l’oubli. Ou une métaphore de la mort de la littérature ? Possible aussi. Il neigera rue de l’Échaudé.

L’exposition frôlera le fiasco en matière de fréquentation. Fait touchant : l’achat de ces centaines d’exemplaires a généré des droits d’auteur. Costa a bloqué cette somme d’argent, sur son compte en banque, dans l’intention de nous la restituer. Refus de notre part, bien entendu. Entre ces deux micro-événements, tu as rencontré le romancier à deux reprises : Costa, deux fois.

À Saint-Cloud, lors d’un dîner au terme duquel tu as noté, sur ton carnet Moleskine, ces trois mots concernant Christian : modestie, humour, intelligence ; puis, rue Guisarde, à deux pas de la place Saint-Sulpice, à l’occasion d’un repas dont tu as tout oublié sauf la bavette à l’échalote commandée par Costa et son insistance pour régler l’addition ce soir-là. La «présence réelle» laissait dans ton esprit un souvenir plus évanescent que vos maigres échanges épistolaires ou l’inlassable relecture de son roman…

Tout s’arrête un jour de juin 2014, où tu as renoncé à donner une seconde vie à L’Été, deux fois. Tu ne reçois plus de cartes postales de Perpignan depuis de longs mois. Tes rêves de réédition se sont visiblement évanouis. L’enthousiasme d’un éditeur bordelais (Finitude), dont tu apprécies la qualité du catalogue et le soin apporté à la fabrication de ses livres, n’a pas suffi à convaincre Christian Costa. Son directeur, Thierry Boizet, a reçu une lettre de refus dont tu ne veux pas connaître la teneur.

Regrets. Le monde à l’envers ? En un sens, oui. Pas grave. Tu rouvriras le roman en août 2015. Pour l’heure tu le feuillettes, les pages jaunies glissent sous tes doigts et tu tombes, bonne pioche, sur ce passage prémonitoire : «La vie, se dit-il, l’existence. Les moments creux.»

N’ajouter rien.

Guillaume Daban

Né en 1969. À Saint- Jean-de-Luz. Exerce une profession un brin désuète : secrétaire particulier d’un collectionneur.

Passion par ailleurs pour la littérature (Modiano, Perec, Echenoz, Nicolas Bouvier, Frédéric Berthet, Édouard Levé…),

la bibliophilie (envois autographes) et le tennis de table.

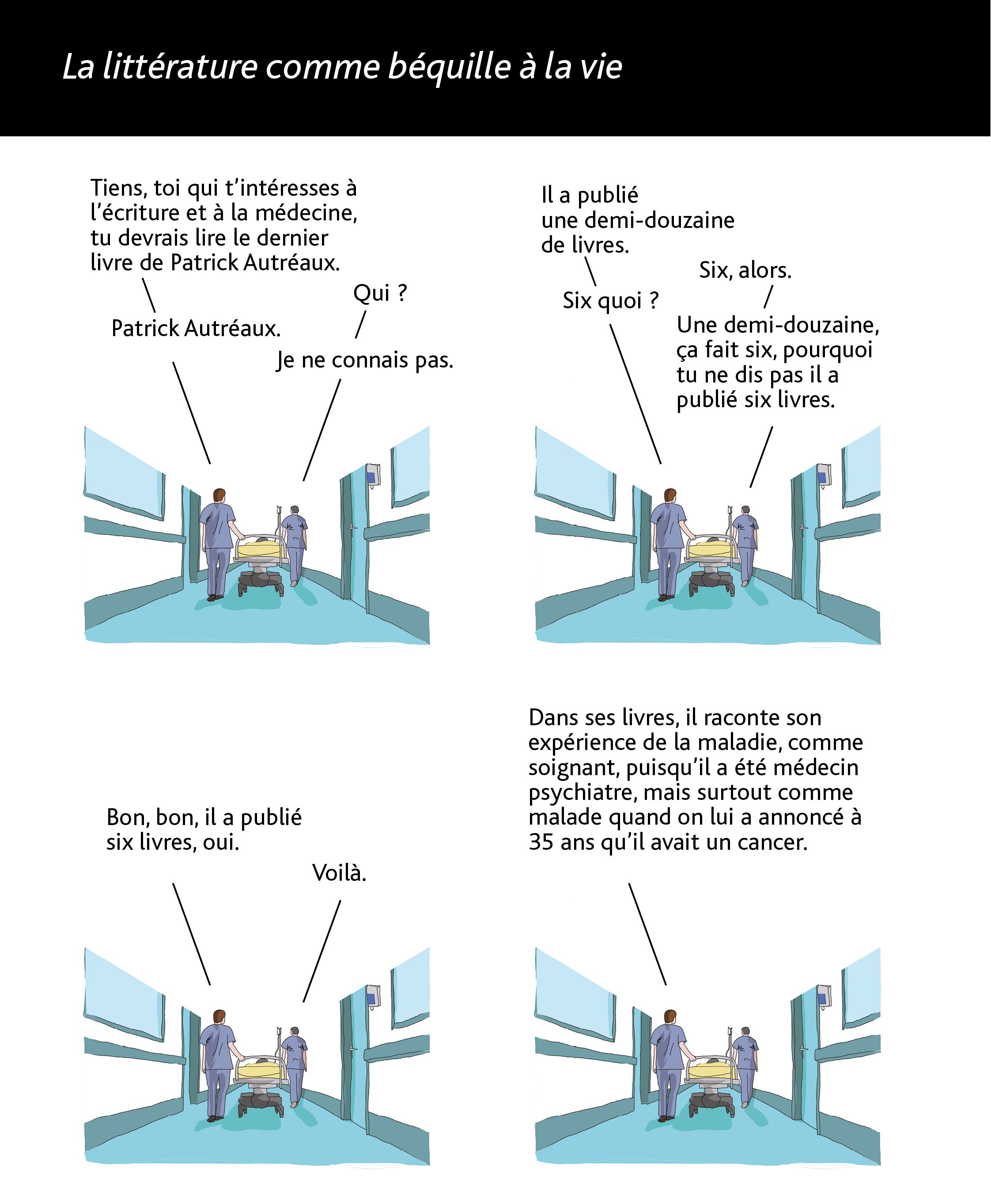

Retrouvez les textes, sur Christian Costa, de Dominique Noguez, Christian Oster et Éric Holder dans le numéro 52 de la revue.