Tous les articles par Décapage

DÉCAPAGE N°68

Décapage n°67

Parution le 17 mai 2023

Les Chroniques

Le Journal littéraire

Laurent Quintreau

Regard

Aymeric Patricot

Professeur-écrivain : sacrée double casquette !

L’Interview imaginaire

Colette nous reçoit route des Canoubiers, à Saint-Tropez.

La Pause

Alban Perinet et Jean-Baptiste Gendarme ont lu la biographie de Georges Lambrichs d’Arnaud Villanova

Posture (et imposture) de l’homme de lettres

Jean-François Kierzkowski

Leçon de séduction à l’usage des auteurs et de leurs éditeurs.

Notes et propos

Patrice Jean

Contre les ateliers d’écriture.

Et moi, je vous en pose des questions ?

Nicolas Fargues

Presque tout savoir sur l’auteur en moins d’une minute, montre en main

Ajoutez votre titre ici

Le dossier thématique

« Le livre que je ne pensais

pas écrire »

Les journalistes l’ont mentionné et il l’a dit lui-même : son ambition était

d’écrire « un petit livre souriant et subtil sur le yoga ». Au final, Emmanuel Carrère a raconté son combat contre la dépression. Le roman s’appelle quand même Yoga (Éditions POL, 2020).

Parfois, on commence un projet avec une idée précise en tête et au fil de l’écriture on découvre que c’est un autre livre qui est en train de naître.

Peut-on tout prévoir ? Comment on tient le fil de son histoire ? Comment on commence et comment on termine ? Comment s’écrit un roman ?

Douze écrivains reviennent sur l’imprévisibilité de la création et évoquent ce livre qui ne ressemble pas du tout à l’idée qu’ils en avaient avant de le commencer.

Cécile Ladjali

Claro

François-Henri Désérable

Karine Tuil

Mark Greene

Maria Pourchet

Patrick Autréaux

Salim Bachi

Raphaël Meltz

Valentin Retz

Valérie Zénatti

Yves Ravey

La Panoplie littéraire

Dès l’âge de sept ans, Catherine Cusset a su qu’elle voulait devenir écrivain, elle a fait des études littéraires et une thèse sur Sade – elle a enseigné la littérature du XVIIIe siècle à l’Université de Yale pendant douze ans –, son premier texte a trouvé une place dans la revue de Philippe Sollers, L’Infini, à l’été 1986. Son premier roman, La Blouse romaine, viendra quatre ans plus tard : elle n’a que 27 ans.

Depuis, Catherine Cusset qu’on associe souvent – et un peu trop rapidement – à l’autofiction a écrit 17 livres, qu’elle classe en « romans autobiographiques », « autofictions »,

« vrais romans » et « romans vrais ». À chaque fois, on trouve la même quête de la vérité émotionnelle : le désir permanent de saisir l’âme humaine au plus près, de creuser les rapports intimes, sans jugement.

Livre après livre, on est toujours autant séduit par son efficacité narrative, son sens de la mise en scène, son écriture au cordeau, et ce regard qui fait mouche quand il s’agit d’épingler la complexité des sentiments.

Catherine Cusset invite nos lecteurs à se glisser dans les coulisses de son travail d’écrivain.

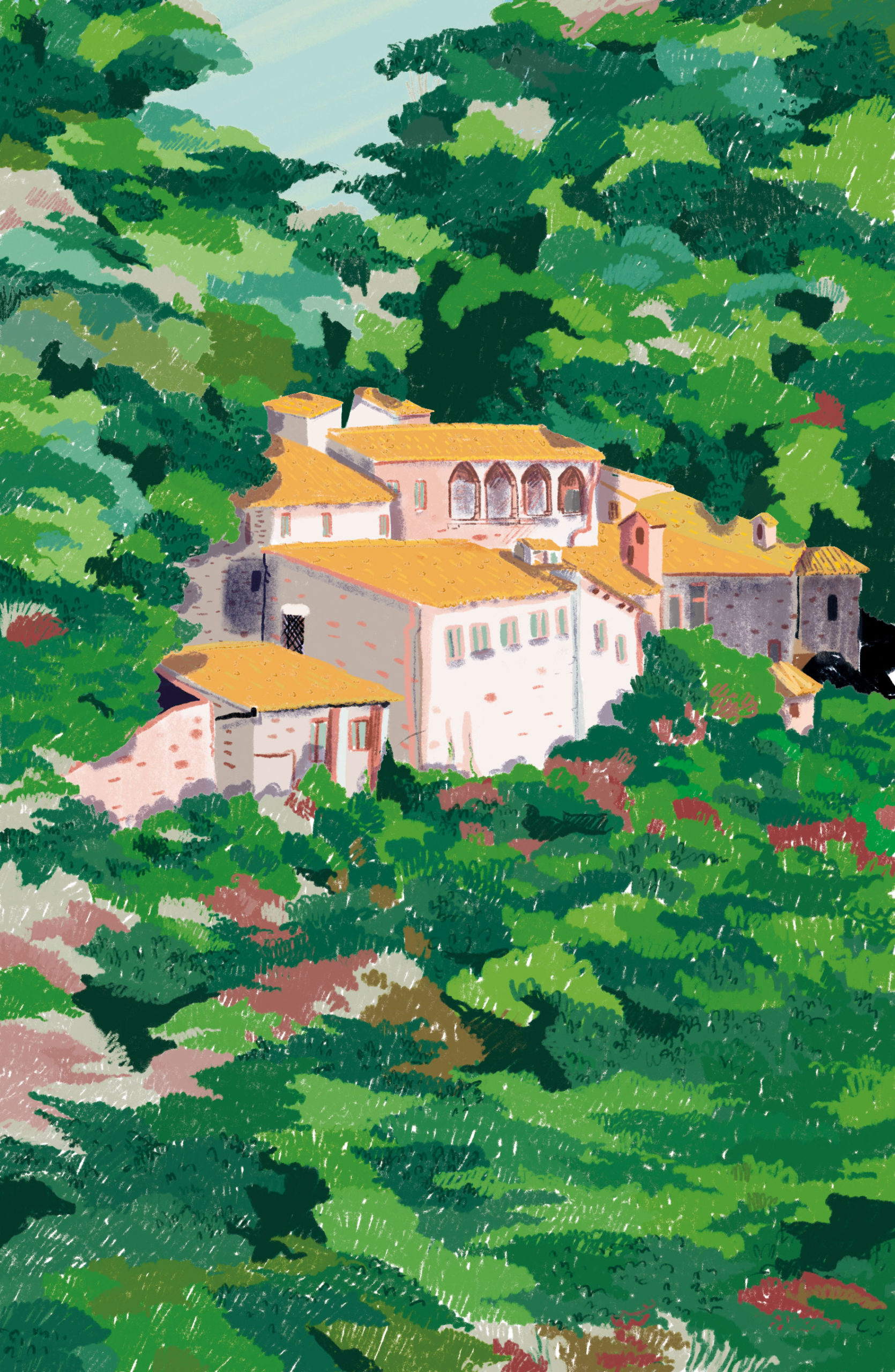

Illustration d’Elise Jeanniot pour la nouvelle d’Alexis Ferro

Créations

Alexis Ferro

L’Italie à mes pieds – Partie III, Assise.

Histoire en trois parties illustrée par Élise Jeanniot

Patrice Pluyette

Tu ne te conformeras point à ce monde qui t’entoure

Nouvelle illustrée par Boll

Jean-François Santolini

Victor Plumel

Nouvelle illustrée par Maya Brudieux

Décapage N°66

L’interview imaginaire Louis-Ferdinand Céline

À l’occasion de la parution d’un texte inédit de Céline (Guerre, Gallimard, 2022), nous publions ici l’Interview imaginaire du numéro 53, réalisée en 2015.

Céline nous reçoit chez lui – vous connaissez :

la maison de Meudon, les chats, les chiens, le perroquet,

les cours de danse à l’étage… Céline est assis dans un fauteuil

sous la tonnelle. Une épaisse couverture couvre sa robe

de chambre. Il semble fatigué. Il pleut. *

*Pour nos lecteurs les plus curieux, sachez que les réponses sont extraites des Cahiers de la NRF consacrés à Céline (8 tomes) et de sa correspondance.

Comment allez-vous ? On nous a dit que vous étiez légèrement

déprimé ?

Oh non, je ne suis pas cyclothymique du tout. La cyclothymie est

une maladie artiste et fort distinguée. J’en suis loin ! Je suis crevé

de migraines, insomnies et vertiges de première et rhumatismes.

Toutes affections bien tangibles, coriaces, banales, vulgaires au

possible enfin un névrome au bras – (de blessure) qui me fait

souffrir le diable.

Mais bon, vous êtes là…

C’est par une suite de miracles que je suis là et pas au gniouf ni

crevé. Mais il faut pas tendre la corde au miracle ! Elle pète d’un

mot de travers – tel est mon sentiment – joliment ancré ! Si je m’en

fous d’avoir tort ou raison ! Les quelques saisons qui me restent à

vivre m’intéressent, à ne pas trop souffrir ! Ce sera ardu ! J’ai tout

contre moi : carats, maladies, impécune, boycott – j’ai fait le con,

je paye, c’est régulier.

Revenons à vos débuts, vous étiez médecin, vous avez décidé

d’écrire… Pourquoi ?

Pourquoi ? Pas par vocation. Je n’y avais jamais pensé. Mais je

connaissais Eugène Dabit… Il venait d’avoir un gros succès avec

son Hôtel du Nord. J’ai pensé : « J’en ferais bien autant. Ça m’aiderait à payer le terme. » Alors je m’y suis mis, à fond, cherchant un langage, un style chargé d’émotion, direct…

Votre « petite musique »…

Je l’appelle « petite musique » parce que je suis modeste, mais

c’est une transposition très dure à faire, c’est du travail. Ça n’a

l’air de rien comme ça, mais c’est calé. Pour faire un roman

comme les miens, il faut écrire 80 000 pages à la main pour en tirer 800. Les gens disent en parlant de moi : « Il a l’éloquence naturelle… il écrit comme il parle… c’est les mots de tous les jours… ils sont presque en ordre… on les reconnaît. » Seulement voilà ! c’est « transposé ».

C’est juste pas le mot qu’on attendait, pas la situation qu’on attendait. C’est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai, et le mot ainsi employé devient en même temps plus intime et plus exact que le mot tel qu’on l’emploie habituellement. On se fait son style. Il faut bien. Le métier c’est facile, ça s’apprend. Les outils tout faits ne tiennent pas dans les bonnes mains. Le style c’est pareil. Ça sert seulement à sortir de soi ce qu’on a envie de montrer.

Quand même, depuis le temps, cette petite musique, elle

vient facilement, non ?

Je suis un pauvre travailleur, n’est-ce pas. Comme disait Descartes,

je n’ai pas plus de génie que les autres, mais j’ai plus de méthode,

n’est-ce pas !

Des écrivains vous ont-ils influencé ?

Non, je crois que je ne dois rien à aucun écrivain. Ce qui m’a

influencé, c’est le cinéma.

À ce propos, vous avez vu le dernier film de Jean-Luc Godard ?

Aujourd’hui, il est minable. Il s’obstine maintenant à vouloir faire

de la philosophie. Il a un message. C’est drôle, n’est-ce pas ?

Et Fast and furious 7 ?

De la merde !

Il ne vous aura pas échappé que le monde va mal. Cette année [2015] a connu de nombreux événements : l’attentat à Charlie Hebdo, Daech, Boko Haram, l’Ukraine, la Syrie, le Kenya… Comment voyez-vous l’avenir ?

Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c’est très

simple, ils diraient « Je n’y vais pas ». Mais ils ont le désir de mourir

; il y a un désir, il y a une misanthropie chez l’homme.

Quand même…

Je vois des quantités de jeunes gens qui se mettent des barbes,

n’est-ce pas, qui jouent les chauves… Maintenant, il faut que…

vous avez vu que… ils s’envoient des messages… On se dit, mais

au nom de quoi ? Ils n’ont rien foutu du tout, ils ne savent rien

faire. Ce qu’ils tripotent est extrêmement débile, n’est-ce pas.

Heu… que voulez-vous dire, exactement ? Vous parlez des

hipsters ?

Vous comprenez… un petit truc : cette civilisation, elle fout le

camp…

D’accord. Revenons à la littérature. Vous avez suivi un peu la

dernière rentrée littéraire ?

Aujourd’hui, on découvre un Balzac par semaine et trente

George Sand. Du vent ! Y a personne ! Le charlatanisme mangera

le roman et les belles-lettres. C’est pas moi qui cause ; c’est

Brunetière. Il avait raison. Y a trop de publicité. Le Goncourt,

c’est le plus mauvais roman de l’année.

Il y a de bons Goncourt…

Je dis que ce que l’on fait, ce sont des romans inutiles, parce que

ce qui compte, c’est le style, et le style personne ne veut s’y plier.

Ça demande énormément de travail, et les gens ne sont pas

travailleurs.

On ne va pas vous parler de l’autofiction, alors…

C’est dégoûtant d’écrire sur soi-même, moi, moi, moi ; et se faire

sympathique ce serait plus dégoûtant encore, il vaut mieux se

présenter au public sous un jour ignoble. Il faut que le caractère

soit plus vrai que lui-même.

Que vous inspire le classement des meilleures ventes paru

dans Livres Hebdo la semaine dernière ?

Ne m’intéressent que les gens qui ont un style ; s’ils n’ont pas de

style, ils ne m’intéressent pas. Et c’est rare, un style, Monsieur,

c’est rare. Mais des histoires, il y en a plein la rue : j’en vois partout

des histoires, plein les commissariats, plein les correctionnelles,

plein notre vie.

On ne vous a pas entendu réagir sur le mouvement

« pas d’auteurs = pas de livres » ?

Des bêtises… des questions de gonzesses !

Tout de même, la situation de l’écrivain est

préoccupante.

Il n’a qu’à se résoudre à son sort, penser à son père, sa mère, ses

frères, ses cousins…

Bon, d’accord. L’auto-édition tend à se développer, vous

pensez que d’ici quinze ans les éditeurs auront disparu ?

Oh, ces éditeurs tels ou tels sont les mêmes fripouilles – commerçants – bluffeurs – enculés ou gouines – que nous importe ! Pas un pour en racheter l’autre. Il faudrait qu’on s’édite nous-mêmes – en réalité comme Péguy – vendant moins, mais qu’au comptant,

cash cash. Pas d’histoires pas de contrats pas de chichis.

C’est ce que vous envisagez pour votre prochain livre ? Vous

travaillez à un nouveau roman ?

Oui, oui, j’écris… Il faut que je vive, c’est pour ça que j’écris,

non ! Je hais ça. J’ai toujours haï ça… c’est la chose la plus terrible

pour moi. Je n’ai jamais aimé ça, mais j’ai un don pour ça… ça ne

m’intéresse pas le moins du monde, les choses que j’écris, mais il

faut que je le fasse. C’est une torture, c’est le travail le plus pénible

du monde.

Pensez-vous qu’on vous lira encore dans 50 ans ?

La postérité, ça regarde personne. Le classement interviendra

après. À condition que la langue française ne sombre pas dans

l’oubli !

Et comment aimeriez-vous mourir ?

Le moins douloureusement possible… moi, 35 ans d’agonie…

La bascule sans douleur.

Cantique de la critique, Arnaud Viviant, La Fabrique, 2021

On connaît la chanson : il n’y a plus de critique ; la presse ne fait plus vendre ; le critique : un écrivain raté, un type imbu de lui-même au ventre mou ; de toute façon, les critiques ne lisent pas les livres… N’en jetez plus ! Le critique littéraire est rhabillé pour l’hiver.

Arnaud Viviant dans un réjouissant Cantique de la critique (La Fabrique) revient sur ce drôle de travail qui consiste à être payé (souvent mal et peu) pour lire des livre et en rendre compte. Viviant, « généraliste de la littérature », précise : « pour décrire ma fonction, je préfère utiliser le terme de chroniqueur littéraire plutôt que celui de critique qui semble un manteau trop grand pour moi. »

La critique, qu’est-ce que c’est ? Réponse de l’auteur : « la critique est l’écriture d’une lecture. » Et Viviant rappelle une chose simple : « il n’y a pas qu’une seule lecture. » « La lecture d’un critique, quel que soit son talent, est une proposition qui ne peut se suffire à elle-même et qui en attend d’autres. » A savoir : celle du lecteur qui aura lu la critique puis, avec un peu de chance, qui lira le livre dont il était question.

Dans ce bref essai Arnaud Viviant revient sur le rôle et le sens de la critique (littéraire). Il brocarde « l’avis des consommateurs » qui s’impose, alors que le « jugement » du critique s’amenuise peu à peu. La véritable critique, nous dit-il, est « l’écriture de l’aventure d’une lecture. » Avec qui a-t-on envie de partir en voyage ? Celui qui connaît les bons chemins qu’emprunte la littérature, ou avec celui qui prend les voies tracées, bien goudronnées sans relief, ni nids-de-poule ? On a notre petite idée.

C’est plaisant, ironique, taquin. On a les mêmes lectures que Viviant – ainsi on croise Sainte-Beuve, Thibaudet, Brenner, Nadeau, Paulhan, Barthes – on s’étonne au passage de ne pas trouver Léautaud – on aperçoit aussi Maurice Pons – que nous ne n’avons pas oublié – et André Blanchard. On est presque en famille.

On se délecte des nombreuses citations et des anecdotes – surtout si on aime les citations et les anecdotes. Derrière ces lignes, parfois irrévérencieuses, on sent la passion de la littérature, le goût du partage, et la tristesse aussi peut-être de voir l’édition – et la littérature – sombrer de plus en plus dans le commercial. Viviant pose la question : « On peut critiquer un art. Mais critiquer une industrie ? » Vous avez 2 h 17 min pour y répondre.

Mon maître et mon vainqueur, François-Henri Désérable, Gallimard, 2021

Quand on cherche à se procurer une arme, il y a une chance pour que ça finisse mal. Vasco ne nous contrariera pas : « J’ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une armurerie » confie-t-il au narrateur dès la première phrase de « Mon maître et mon vainqueur », le nouveau roman de François-Henri Désérable (Gallimard).

Deux pages plus loin, le narrateur se retrouve dans le bureau d’un juge qui cherche le fin mot de « cette histoire ». Quelle histoire ? Celle de Vasco (Vincent Ascot) et Tina (Albertine de son prénom complet) qui se sont rencontrés lors d’une soirée chez le narrateur. Entre Vasco et Tina naît une passion aussi incandescente que l’écriture de Désérable.

Mais il y a un hic : Tina a un mari qui se trouve aussi être le père de ses enfants (ils ont même le projet de se marier dans le Luberon, à Beaumont-de-Pertuis).

Est-ce pour ça que Vasco entre dans une armurerie ? Fin du suspense : oui.

Edgar Barzac, le mari, lui a gentiment écrit dans un mail : « Je vais te défoncer à coups de batte. » (Sympa de prévenir). Vasco cherchait alors à se protéger.

Et le juge qui en sait toujours moins que le lecteur voudrait comprendre : d’où vient le revolver de Vasco et qu’est-ce que ce « cahier noirci d’une vingtaine de poèmes » ? Coup de feu et poésie, voilà un combo détonnant. C’est le lecteur qui se frotte les mains.

Jour de chance pour le juge : le narrateur est le meilleur ami de Vasco et le confident de Tina. Le cul entre deux chaises. « Autant dire qu’il attend beaucoup de moi, le juge. Et moi j’étais d’accord pour lui expliquer ce qu’il voulait, si ça lui chantait je pouvais bien me faire l’exégète d’un recueil de poèmes, mais enfin je l’avais quand même mis en garde, il allait devoir s’armer de patience, tout cela allait prendre du temps. C’était toute une histoire, cette histoire. » Le juge a le temps. Et le lecteur aussi qui assiste, dans son fauteuil ou ailleurs, à la déposition.

François-Henri Désérable est un écrivain audacieux : rien ne semble l’effrayer. Il se joue des mots et des situations les plus fantaisistes avec panache, humour et poésie. C’est aussi habile qu’intelligent, aussi drôle que facétieux, aussi sensible – telle une histoire d’amour qui finit mal – que haletant – telle une histoire d’amour qui finit mal. Sa prose fuse comme une balle tirée du pistolet de Verlaine (dont il sera aussi question). Il touche juste à chaque ligne, tire en plein cœur. Le lecteur se laisse balader avec plaisir par l’auteur, comme le juge se laisse berner sans déplaisir par le narrateur.

Châteaux de sable, Louis-Henri de La Rochefoucauld, RoBert Laffont

Louis-Henri de La Rochefoucauld (le narrateur de Château de sable, Robert Laffont) ouvre Tocqueville (en Pléiade, s’il vous plaît) et tombe sur un conseil offert à celui qui veut écrire : « Pour se mettre en train, il faut suivre sa fantaisie » Louis-Henri de La Rochefoucauld (l’auteur, cette fois) a bien suivi ce conseil.

Dans son nouveau roman, « sa fantaisie » le pousse à discuter avec Louis XVI et se balader avec Marie-Antoinette sur l’île Saint-Louis. « Pourquoi ne pouvais-je pas me défaire de ma généalogie ? » se demande Louis-Henri de La Rochefoucauld (lequel ? L’auteur ou le narrateur ?) Il y a des points communs entre les deux (le narrateur est pigiste pour la presse culturelle, comme l’auteur autrefois) et ils portent le même nom. Leur aïeul n’était pas n’importe qui : Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. [Rappel : le 14 juillet 1789, il répondit à Louis XVI qui demandait « Mais c’est une révolte ? – Non, Sire, c’est une révolution ! » Le bon mot est resté, on en a fait des slogans publicitaires.]

Louis-Henri de La Rochefoucauld-narrateur cherche un sujet de roman. Pour Andreï Makine (de l’Académie française) rencontré au Wepler et page 16, le sujet est tout trouvé : la révolution ! « Refléchissez-y, La Rochefoucauld ! Aucun autre thème n’est intéressant pour vous. Vous ne pouvez qu’y revenir » Makine fait allusion au précédent livre de La Rochefoucauld-auteur : La Révolution française, Gallimard, 2013). La Rochefoucauld (lequel ? on ne sait plus) réfléchit : « La victimisation était tendance, mais le sanglot de l’aristo ne m’avait pas semblé un créneau porteur pour s’attirer les faveurs des médias » Pas faux.

Heureusement, La Rochefaucauld (l’auteur cette fois) a plus d’un tour sous sa plume. Et surtout : il manie avec style l’humour le plus fin et l’art de la dérision.

Son double romanesque se lance alors dans un projet fou : écrire une biographie de Louis XVI. « J’avais le goût des causes perdues, et, de même que le malaise aristocratique état inaudible, le plus grand des guillotinés était indéfendables. Quand aurait-il enfin un bon avocat ? » La Rochefoucauld-narrateur prévient, les condamnations à morts de la reine et du roi « avaient été expéditives » et il compte bien y remédier : « Il était temps de rouvrir leurs dossiers et de réécrire l’histoire. »

Dans un bar clandestin du quartier latin (presque un alexandrin !), « un repaire de royaliste, d’olibrius et de non-alignés, comme on n’en voit plus », La Rochefoucauld-narrateur croise le fantôme de Louis XVI, qui vit tranquillement parmi nous sous le nom de Louis Robinson (adresse personnelle : 17 quai Bourbon). A partir de cette rencontre, le roman prend son envol, devient tour à tour réflexion sur la chute de la monarchie et contemplation aussi loufoque que grave de notre époque.

La Rochefoucauld-auteur, fin observateur (Ah ! presque un alexandrin, encore !), s’amuse autant avec ses personnages qu’avec ses lecteurs qui assistent à un improbable et réjouissant cours d’histoire.

Mais ce livre ne se réduit pas à une simple fantaisie littéraire. Le roman pose plus sérieusement que ça en a l’air la question de l’héritage, de la transmission : que léguer à ses enfants quand on a que des châteaux de sable à leur offrir ?

Étonnant, subtil, mélancolique, drôle, le roman enthousiasmera même ceux qui ont peur des fantômes.

Les Garçons de la cité-jardin, Dan Nisand, LEs AVRILS

Certains romans vous arrachent au quotidien, vous frappent, vous bouleversent, vous remuent. Ils vous obligent aussi à la concentration, à monter à l’assaut de la phrase, de la page. Car au-delà de l’histoire, il y a une écriture. D’un mot : un style.

Dans Les Garçons de la cité-jardin, chaque mot est pesé, chaque personnage, habilement dessiné, chaque dialogue aussi juste que s’ils étaient interprétés par un comédien de la Comédie française.

L’histoire – à la fois celle de ces « Garçons » (les Ischard) que de « la cité-jardin » (à Hildenbrandt, où on croyait à l’utopie d’une « une communauté idéale ») – prend de l’ampleur, chapitre après chapitre.

Comme tous les garçons du monde, « les enfants bénis de la cité-jardin complotent à devenir des hommes. » Mais on sait bien que ce n’est pas toujours facile.

La cité tremble quand les Ischard passent. Entendre crier dans la rue « Je suis un Ischard ! » et les yeux se détournent ou plongent sur les chaussures. Et encore : « Quand il était question d’eux, nul n’avait jamais été besoin de prononcer leur nom. » On voit le genre : « Irresponsables, asociaux, meneurs et récidivistes. »

Les Ischard ont appris à vivre avec l’absence de leur mère et un père taiseux. Photo de famille : Virgile, l’aîné, une brute parfois mélancolique ; Jonas « de constitution moins solide » (donc plus hargneux) a le coup de poing facile. Le dernier des Ischard apporte un peu de lumière. Melvil, « un enfant si sensible » qui tente de tracer sa route en échappant à la violence du monde (et de ses frères). Au sortir de l’adolescence, il bosse au service courrier « dans le sous-sol de la cité administrative ». Il s’accroche à ses amis, William et Hippolyte : « Un ivrogne et un infirme. Un intellectuel et un demeuré. Deux couillons. » Pas sûr que ça aide vraiment. Et puis un soir, « Nelly Burgmüller est là, dans le salon des Ischard, assise sur leur canapé. » Pas sûr non plus que ça arrange les choses de la vie…

Dans ce roman social d’une tension extrême – la fin est prodigieuse –, Dan Nisand nous raconte l’histoire de ceux qui tentent de donner un sens à leur vie quand tout semble sans espoir. Une question en filigrane : peut-on échapper au déterminisme social ? Une piste : « Dans le fond, un Ischard reste un Ischard, se dit-il comme pour se consoler – se convaincre. » Après avoir lu Les Garçons de la cité-jardin, le lecteur, lui, ne sera plus tout à fait le même lecteur.