C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris la mort accidentelle de l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, le 2 janvier 2018. Il est, comme chacun sait, le fondateur des Éditions POL.

Les éditions Gallimard lui rendent un petit hommage sur leur site. C’est à lire ici.

Reprise d’un extrait ci-dessous :

« Quand j’ai décidé de faire de l’édition, j’ai fait des stages puis j’ai travaillé chez Bourgois, Flammarion, Hachette… puis en 1975-1976, j’ai été repéré par Georges Lambrichs, alors que je dirigeais une collection chez Flammarion. Il m’a demandé si cela m’intéresserait de travailler chez Gallimard. J’ai rencontré Antoine Gallimard, qui à l’époque s’occupait de « Folio » et bientôt de « L’Imaginaire ». Puis j’ai été reçu par Claude Gallimard qui m’a dit que Georges Lambrichs et Antoine Gallimard lui avaient parlé de moi. Claude m’a alors proposé de rejoindre la maison. Je me souviens qu’en sortant de son bureau, je me suis précipité jusqu’à la cabine téléphonique qui se situait alors au croisement de la rue du Bac et du boulevard Raspail, et j’ai téléphoné en pleurant à mon épouse pour lui dire : « Voilà, je suis embauché chez Gallimard ! » Quinze jours plus tard, j’appelais Claude Gallimard pour lui dire que finalement je ne venais pas … car Flammarion m’avait proposé de créer ma propre maison d’édition. Mais pour moi, l’endroit où il fallait aller, c’était bien chez Gallimard. Je suis content de n’être pas allé chez Minuit ; je porterais aujourd’hui la robe de bure ! À l’égard de ce que je voulais faire, la meilleure association possible, c’est celle qui existe aujourd’hui, et qui a été mise en place depuis 2005. Gallimard est entré dans le capital de POL en 1991, de façon significative mais minoritaire, avec 25 % des parts ; puis en a pris le contrôle en février 2003. J’ai toujours su que si je devais faire de l’édition, je devrais m’appuyer sur un ensemble plus puissant que moi. J’ai d’abord été avec Flammarion, ensuite avec un financier et enfin Gallimard. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr, où la maison a été très déficitaire. Antoine Gallimard me disait : « Revenez à l’équilibre au moins. Je ne vous demande pas de faire de l’argent, je vous demande d’être à l’équilibre, c’est tout. » Et je n’ai jamais eu la moindre pression. Pour moi, Gallimard, c’est la maison d’édition de la liberté intellectuelle et de la liberté littéraire. Mais dans mon cas, et avec mon histoire, c’est beaucoup mieux d’être un peu à l’extérieur, car je ne suis pas vraiment fait pour travailler dans une grande structure. »

Paul Otchakovsky-Laurens, Gallimard 1911-2011. Lectures d’un catalogue, 2011

« Moi qui croyais avoir choisi un métier évitant d’aller au bureau, me voilà claustré durant des mois, parfois des années, face à un ordinateur portable (ici posé sur la table de la salle àmanger), ou allongé dans mon lit, ou dans ce fauteuil blanc, ou àGuethary devant un feu de cheminée, entouré de livres meilleurs que les miens. J’aime écrire entouré de bons livres, comme si leur génie allait déteindre. Je rêve que je vais être contaminé. »

Frédéric Beigbeder dans sa Panoplie Littéraire,

Décapage numéro 52.

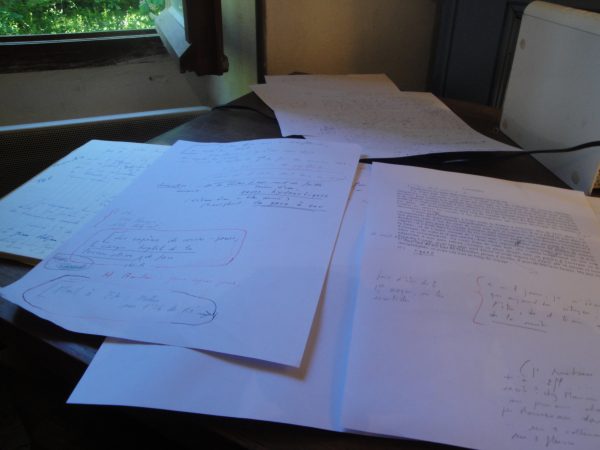

Le plus important, c’est le plan de travail. Le cœur du

dispositif.

Je n’ai pas de lieu de prédilection. N’importe quelle table ou bureau fait l’affaire pourvu que je puisse l’envahir en totalité pendant quelques jours, J’ai un chantier permanent en Creuse, j’en ai un autre à Nantes, un à Saint-Étienne.

J’ai eu beaucoup de chantiers provisoires, un notamment cet hiver sur la côte atlantique. Il faut que ce soit vite replié et emballé, comme un campement de campagne, diraient les militaires. Je suis un nomade sédentaire.

Ce chantier obéit à plusieurs impératifs : Il doit être encombré, avoir l’air au premier coup d’œil d’un fouillis où je suis le seul à savoir à peu près me diriger. Envahi, investi, sacralisé, comme le templum des augures à Rome, ce petit morceau de ciel qu’ils délimitaient en rectangle entre leurs deux mains ouvertes : et seuls les oiseaux qui passaient dans cet espace avaient valeur de signe prophétique.

D’autres disent qu’ils découpaient cette page de ciel avec leur bâton sacré ; mais j’aime mieux le travail à la main.

Le templum est un cadre : le cadre qui délimite le sacré, qui permet de peindre, celui qui découpe ce qu’on voit. Voir, c’est cadrer. Penser aussi, c’est cadrer. Et donc écrire, à plus forte raison.

PIERRE MICHON

Extrait de La Panoplie littéraire – revue Décapage – numéro 51.

« Je travaille là. Les pots à crayons viennent de quelques voyages

et le porte-lettres, au fond, du bureau de Jérôme Lindon. »

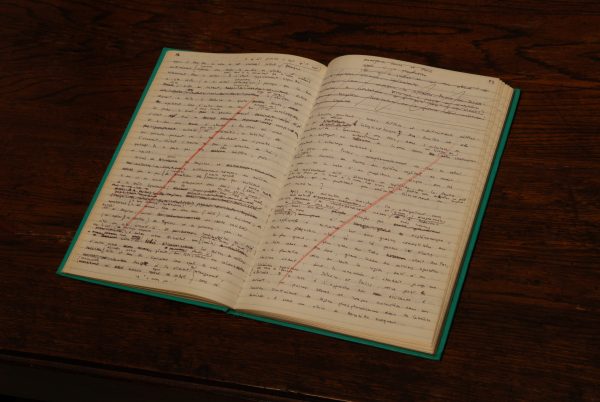

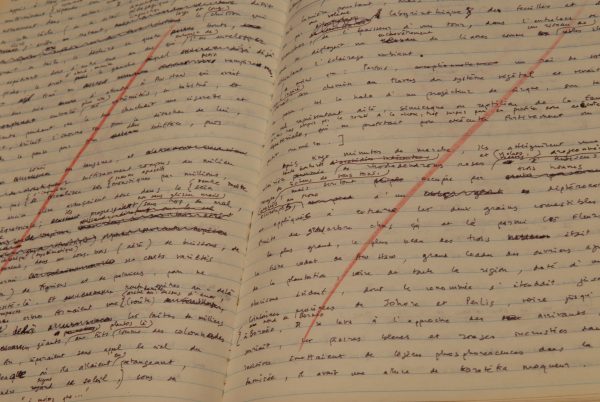

« J’ai beaucoup travaillé sur ce genre de cahiers cartonnés.

Je les achetais quelquefois à l’étranger mais le plus souvent chez

Lavrut, passage Choiseul. »

Images extraites de la Panoplie Littéraire de Jean Echenoz, numéro 41, Hiver-Printemps 2010.

Il n’y a, sur la littérature, que des avis injustes…

Il n’y a pas de jugement objectif de la littérature. C’est ce que dit Ingeborg Bachmann dans ses Leçons de Francfort. Et la question de savoir comment encercler cette littérature qui est incapable de dire elle-même ce qu’elle est, à qui l’on dit sans cesse ce qu’elle est et ce qu’elle doit être, reste toujours posée. Bouvard et Pécuchet s’emploient à y répondre. Mais doivent-ils, pour réussir l’encerclement, chercher des critères d’appréciation dans la grammaire? Ou s’imprégner d’ouvrages d’esthétique ? Étudier la notion du beau ? Mais pour les uns, le Beau est ci, et pour les autres il est ça. à qui se fier ? Le Beau pour Baudelaire n’est-il pas précisément le mystère ? La notion de Sublime serait-elle moins sujette à caution ? Comment la distinguer de la notion du Beau ? Au moyen du tact ? Et le tact d’où vient-il ? Du goût ? Qu’est-ce que le goût ? Et qu’est-ce que le vrai ? La préoccupation du Beau empêche-t-elle le vrai ? etc. etc. Bouvard et Pécuchet ont beau chercher en tous sens, ils ne trouvent pas de critères précis pour évaluer la littérature, pas de norme objective pour en déclarer le prix et encore moins de recettes pour la reproduire.

Il faut donc s’y résoudre : il n’y a, sur la littérature, que des avis injustes. C’est la littérature qui le veut, c’est sa nature qui le veut. Il n’y a que des avis injustes, et la littérature se maintient au prix de cette injustice. Toute l’histoire littéraire en témoigne. Tous les critiques et les auteurs le savent. Mais personne, au fond, n’en accepte l’idée.

Personne n’accepte de reconnaître que les engouements et les désengouements littéraires sont extrêmement labiles, que le succès et l’insuccès d’un roman dépendent de sa transaction plus ou moins réussie avec l’esprit du temps (Virginia Woolf), ou avec la bêtise nationale (Baudelaire), et que des pans entiers de la littérature peuvent disparaître à telle époque sous la pression d’une terreur inofficielle et réapparaître longtemps après (Ingeborg Bachmann).

Personne ne consent à cette incertitude. Les critiques veulent croire en ce qu’ils disent. Les lecteurs veulent croire en ce que disent les critiques. Les écrivains veulent croire en ce que disent

les critiques lorsqu’ils leur sont favorables, et les contester au nom de cette fameuse variabilité lorsqu’ils leur sont défavorables.

Le trouble, pour ces derniers, est à son comble lorsque leurs livres font l’objet, au même moment, de critiques favorables et défavorables. Et la violence qu’ils peuvent ressentir tient, me semble-t-il, à cette double injonction, à ce double lien, je t’aime-je te hais, dont on dit en psychiatrie qu’il est d’un grand pouvoir perturbateur. J’en fis l’expérience avec la sortie de Hymne.

Éric Chevillard, dans Le Monde, avait consacré son article à mon livre et, comme j’admire Chevillard, sa critique m’enchanta à proportion de mon admiration. Au point que je me pensais, naïvement, pendant quelques jours, à l’abri d’éventuelles attaques. Celles-ci ne tardèrent pas. Et le jour où, morte de peur et souhaitant la fin du monde (car la télévision m’intimide à un point inimaginable), je me préparais à me rendre à l’émission de télévision « La Grande Librairie », je reçus deux heures avant un appel de mon éditeur, me prévenant qu’un certain Fabrice Pliskin éreintait mon livre dans Le Nouvel Observateur sur un ton qui frisait l’injure. Je ne sais pas ce qui en parut à la télévision, mais le coup, sur le moment, porta, et toutes les raisons raisonnables, que je mentionne ci-dessus, s’effondrèrent en un instant. Une injure publique, quel que soit celui qui la prononce, et serait-il l’homme le plus médiocre de la terre, fait mal. Et fait d’autant plus mal qu’il n’est pas dans les moeurs littéraires d’y riposter. J’essayais donc de faire bonne figure (pour l’audience : faire bonne figure est un impératif), mais je ne pouvais m’empêcher de penser que tous, sur le plateau, avaient lu l’article haineux, que tous étaient sans doute convaincus de son bien-fondé, ce Fabrice Pliskin dont j’ignorais les œuvres étant peut-être, me disais-je, le Maurice Blanchot de notre temps. J’oubliai rapidement les termes de son attaque.

Mais le souvenir me resta d’un moment où, recevant simultanément l’éloge et le bâton, je ne fus plus que confusion.

Lydie Salvayre

Née en 1948. Est venue tardivement à l’écriture. A commencé à publier des textes dans des revues d’Aix-en-Provence (ce qui est

un bon début). A depuis publié de nombreux romans. A reçu le Prix Goncourt en 2014 pour Pas pleurer publié au Seuil.

Dernier livre paru : Tout homme est une nuit, Seuil, 2017.

Texte publié dans le numéro 45 de la revue Décapage.